本文

あさかまちづくりサロン地域版を開催します!

あさかまちづくりサロン(地域版)を開催します!

市では、令和8年度から始まる新たな都市計画マスタープランの策定を進めています。

市民の皆さんの多様な意見を踏まえた計画とするため、あさかの地域ごとのまちづくりについて考えるワークショップ(全4回)を開催します。

ワークショップは全4回開催しますが、いずれか1回から参加できます。

ご家族やお子さんとのご参加も大歓迎です。

朝霞で働く方、朝霞に通学する方、子育てをしている方など、様々な立場の方と一緒に朝霞のまちを考えましょう!

お申し込みのうえ、ぜひご参加ください。

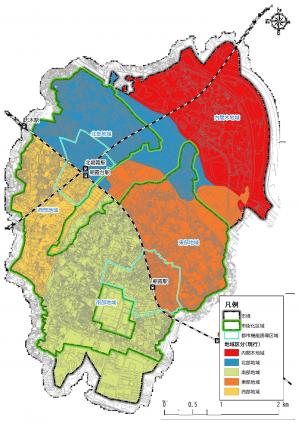

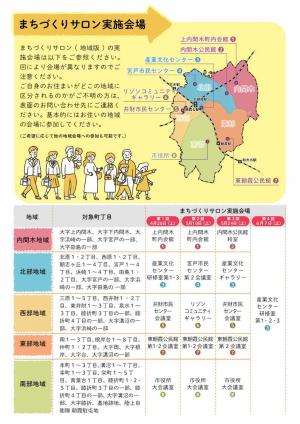

ワークショップは以下のお住まいや関係のある地域にグループを分けて行います。

地域は、東武東上線、新河岸川、黒目川を境として分割しています。

あさかまちづくりサロン地域版の開催概要

日時

・第1回:令和7年4月26日(土曜日) 午前10時から正午まで

・第2回:令和7年5月10日(土曜日) 午前10時から正午まで

・第3回:令和7年5月24日(土曜日) 午前10時から正午まで

・第4回:令和7年6月7日(土曜日) 午前10時から正午まで

第4回まちづくりサロン会場

第4回は全地域合同で産業文化センター研修室で行います。

第4回テーマ

「私たちからのまちづくり提案」

サロンに参加する市民の皆さんの自由な発想で地域のまちづくり計画を考え、地域や朝霞市に対して提案していただきます。

各回のテーマ(予定)

1回目「地域の資源と課題を再確認しよう」

地域の良いところと改善すべきところを地図や地域のデータを見ながら話し合います!

2回目「地域づくりの目標を設定しよう」

地域が目指すまちづくりの目標を考えます!

3回目「地域別特定テーマについて話し合おう」

例えば、通学路や駅周辺といった、特定のテーマに対する課題や対応策を考えます!

4回目「まちづくり提案」

どんなまちづくりができるか、実際にどんなことができるか考えます!

申込方法

電話、ファックスまたはメールでも受け付けておりますので、お申し込みの際は、氏名、住所、年齢、電話番号、お子様とご一緒に参加する場合はその旨をお知らせください。

【申し込みの締め切り】

第1回:令和7年4月18日(金曜日)

第2回:令和7年5月2日(金曜日)

第3回:令和7年5月16日(金曜日)

第4回:令和7年5月30日(金曜日)

電話:048-463-2518

ファックス:048-463-9490

メール:mati_zukuri@city.asaka.lg.jp

都市計画マスタープランとは?

市民の皆さんの暮らしや事業者の方々の活動を支える良好な都市環境を実現するためには、まちづくりのビジョンを定め、そのビジョンに沿って道路・公園・下水道といった身近な公共施設の整備・改修や、工業・商業・住宅等の土地の使い方や建物の建て方を定めることが必要です。

このようなルールや計画を定めたものが「都市計画」であり、市民の意見を踏まえたまちづくりの基本的なビジョンを定めたものが「都市計画マスタープラン」です。

都市計画マスタープランでは、概ね20 年後の望ましい都市を考え、市域全体の目指す将来像と都市整備の方針を示した「全体構想」と、地域別の整備方針を示した「地域別構想」で構成されています。

朝霞市の都市計画マスタープランは、平成17 年3 月に当初計画を策定し、その後社会・経済状況や市民ニーズの変化などをふまえ平成28 年11 月に見直しを行ってきましたが、令和7年に目標年次を迎えるため、令和8年度からの次期計画の策定に向けた作業を進めています。

都市計画マスタープランの検討過程も公開しています。

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/26/toshimasu-katei.html